鬼無里村は、本年(平成17年)1月1日に、1889(明治22年)4月に日影村と合併(役場は松巌寺)して以来、115年間にわたった村の歴史に幕を下ろして、豊野町、戸隠村、大岡村とともに長野市に合併になりました。

同村が昭和42年に刊行した「鬼無里村史」には、次のような紹介があります。

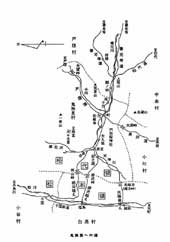

「鬼無里村は長野県の西北に位し、犀川の支流裾花川に沿って22㎞の源流にある。長野市より名勝日本百景の一つ裾花峡を経て裾花川に沿って県道白馬長野線をバスに揺られながら、1時間半位遡ると、両側の切り立った岸壁に青松と清流の景観を賞しつつ、銚子口の渓谷を過ぎれば、突然桃源郷とも言われる鬼無里盆地に出る。ここには日本アルプスが美しい姿をのぞかせ、右手前には雪を頂く本院岳(西岳)の山脈を一望におさめる、まことに山紫水明の地である。

|

標高 |

最低 670m(籠田橋) |

最高

|

1562m(一夜山頂上) |

|

総面積 |

134.11平方キロメートル |

距離

|

長野県庁より役場まで22km |

|

隣接町村 |

郡内 戸隠村・中条村・小川村 |

・北安曇郡 白馬村・小谷

|

|

|

県外 新潟県中頸城郡杉野沢村 |

|

|

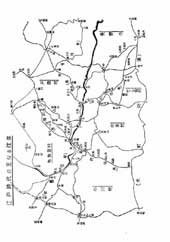

その西境の峠に隣り合う、糸魚川街道、北安曇郡白馬・小谷方面へ通ずる道は、柄山峠越え・柳沢峠越え・夫婦岩越えの三筋あって、往古は「戸隠山・善光寺詣り」の旅人たちの街道として賑わったことから「善光寺古道」と呼ばれました。

その西境の峠に隣り合う、糸魚川街道、北安曇郡白馬・小谷方面へ通ずる道は、柄山峠越え・柳沢峠越え・夫婦岩越えの三筋あって、往古は「戸隠山・善光寺詣り」の旅人たちの街道として賑わったことから「善光寺古道」と呼ばれました。

江戸時代末期の念仏行者として知られる高僧、徳本上人(1758宝暦8〜1818文政10)も、長野村(善光寺本堂西側にも1816年(文化13)建立の「名号碑」(高さ185㎝×幅60㎝)があり=※「徳本上人名号碑」の項参照)など北信濃路一円の巡錫の帰路、この中どれかの峠を越えて安曇野に入られたと考えられています。

しかし、戦後の車社会到来と県道長野〜白馬線整備などによって、昭和前期以降は往来が途絶えたままとなっていたということです。

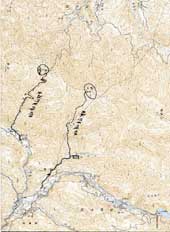

この度、「鬼無里ふるさと塾」主宰 小林寿亀様からのお誘いを頂いて、柄沢峠へは平成16年11月3日、柳沢峠へは11月27日に登りました。

柄沢峠へは落合沢に沿って、柳沢峠へは柳沢に沿ってブナ・ナラ等原生林の景色を楽しみ、時に熊棚を見上げながら登った峠からは、正面に雄大な白馬連峰を仰ぐ素晴らしい山道です。

昭和の前期までは、善光寺・戸隠詣りの人々とともに、鬼無里の人々にとっては、米・酒・魚類の移入と産物の移出など、生活上欠くことのできない重要路線として、商人・職人・薬屋等、人も馬も牛もみんなこの峠を越えていました。

当日は紅葉の時期も過ぎて、分厚く積もった落ち葉のジュウタンを踏みしめながら往時の旅人の姿に想いを馳せました。

合併により柄沢峠・柳沢峠は、長野市の西境となります。鬼無里の緑豊かな大自然を、私たち長野市民の得難い宝物として、ともに守り育てて行きたいものです。

※ 善光寺古道 柄山峠・柳沢峠について、ロマンあふれる美しい文章でつづられた、白馬在住、田中欣一先生の「鬼無里への道」を、ご了解を得て紹介させていただきます。